In gesellschaftlichen Debatten behaupten Vertreter des Genderismus regelmäßig, dass sich die moderne biologische Forschung inzwischen sicher sei, dass das Geschlecht nicht mehr binär, sondern als bimodales Spektrum interpretiert werden sollte. Begründet wird dies mit der Existenz von Disorders of Sex Development (DSD), weil sich Betroffene von solchen Geschlechtsentwicklungsstörungen angeblich nicht binär klassifizieren lassen.

In diesem Zusammenhang wird häufig ein Editorial-Artikel in der Fachzeitschrift "Nature" von der Wissenschaftsjournalistin und Biologin Claire Ainsworth zitiert [1]. Darin präsentiert die Autorin ein sogenanntes "Sex spectrum" und plädiert für ein erweitertes Verständnis von Geschlecht, das die biologische Vielfalt anerkennt und die individuellen Erfahrungen sowie Identitäten respektiert. Ainsworths "Sex spectrum" ist aber lediglich eine tabellarische Aufstellung verschiedener Geschlechtsausprägungen (u. a. aufgrund von Entwicklungsstörungen), die weiterhin ohne fließende Übergänge oder Zwischenstufen auskommen. Tatsächlich lassen sich fast alle Einträge zweifelsfrei binär bestimmen (lediglich die ovotestikuläre DSD ist in dieser Hinsicht komplexer, stellt die grundsätzliche Binarität allerdings ebenfalls nicht infrage).

Ferner sucht man im Nature-Artikel eine klare Definition von "Geschlecht" vergeblich. Stattdessen werden geschlechtliche Phänotyp-Variationen der Biospezies Homo sapiens behandelt und deren Vielfalt aufgezeigt. Da naturwissenschaftliche Laien beim Lesen offenbar die Kategorien verwechseln, wurde und wird der Artikel dahingehend missverstanden, die Autorin und damit das Fachjournal Nature hätten eine allgemeine biologische Vielgeschlechtlichkeit postuliert. Tatsächlich geht dies aus dem Artikel gar nicht hervor.

Aufgrund der Missverständnisse und stellenweise ideologischen Ausschlachtung ihres Artikels wurde Ainsworth bei X (ehemals Twitter) gefragt, ob sie behaupten würde, dass es mehr als zwei Geschlechter gäbe. Ihre Antwort lautete auf Deutsch: "Nein, überhaupt nicht. Zwei Geschlechter mit einem Kontinuum an Variationen in Anatomie/Physiologie."

No, not at all. Two sexes, with a continuum of variation in anatomy/physiology.

— Claire Ainsworth (@ClaireAinsworth) July 21, 2017

Die angebliche "Kronzeugin" der Gender-Ideologie hat somit selber bestätigt, dass sie von einer Zweigeschlechtlichkeit ausgeht und sich die physiologischen und anatomischen Variationen innerhalb (nicht außerhalb oder zwischen) dieser beiden (binären) Kategorien bewegen. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Autorin 2017 einen weiteren Editorial-Artikel in Nature publizierte, der beschreibt, dass Experimente an Mäusen darauf hinweisen, dass das Geschlecht selbst nach Entfernung der geschlechtsdeterminierenden Gonaden Einfluss auf jede einzelne Körperzelle hat [2]. Geschlecht beeinflusst somit jede Körperzelle – nicht nur durch Hormone, sondern auch durch genetische und zelluläre Mechanismen. Ein Befund, welcher den Thesen des Genderismus widerspricht.

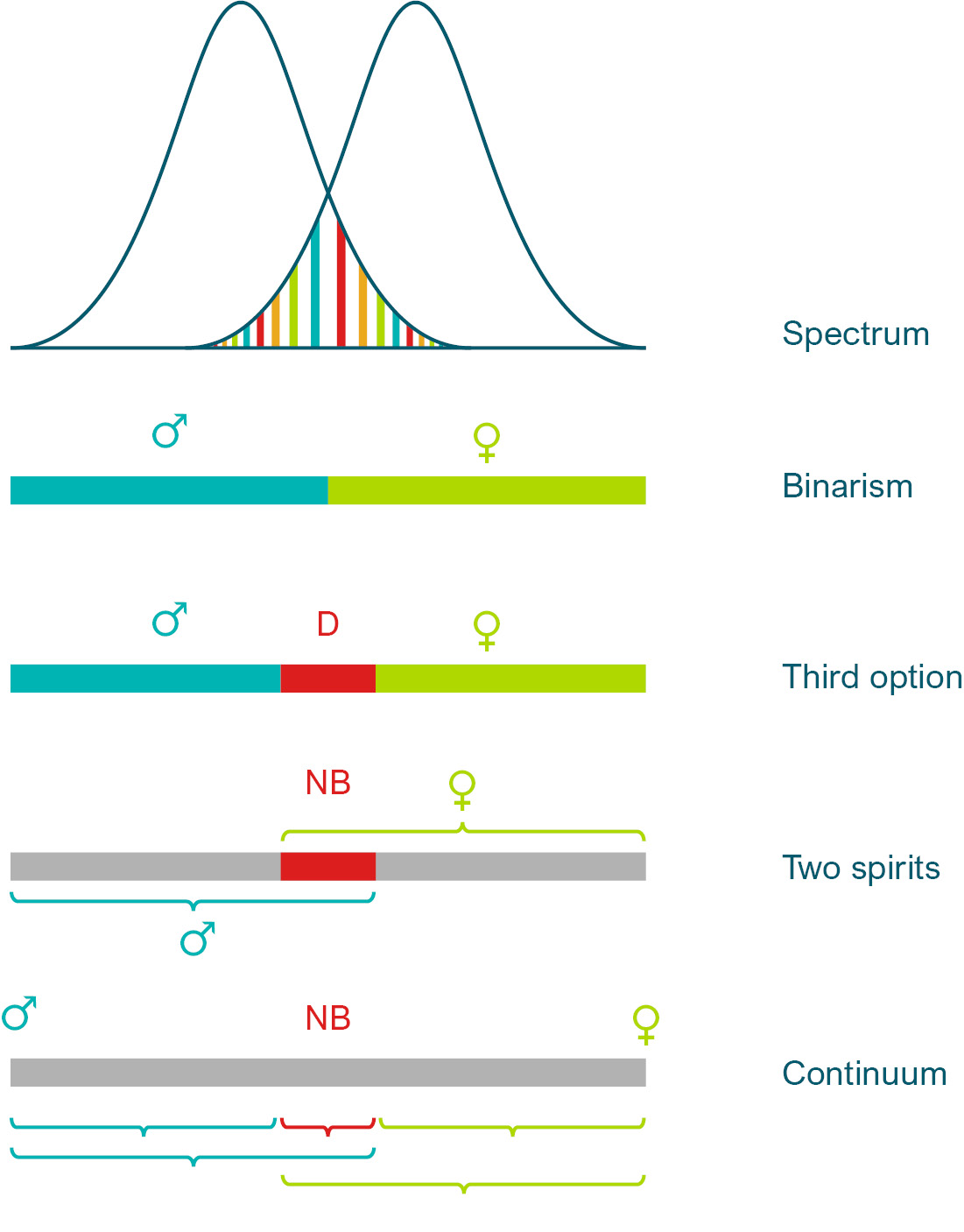

Eine weitere Publikation, die in Debatten häufig genannt wird, erschien in der Fachzeitschrift "Medizinische Genetik" und wurde von einem Autorenteam rund um den Philosophen und Bioethiker Christoph Rehmann-Sutter verfasst [3]. Darin werden unter Bezugnahme auf das zuvor noch tabellarisch strukturierte "Sex spectrum" nach Ainsworth weitere Modelle vorgestellt, die sich abermals nur auf verschiedene Unterkategorien des Geschlechts der Biospezies Homo sapiens beziehen. Eines davon ist ein bimodales Spektrum:

|

| Aus Rehmann-Sutter et al.: Is sex still binary? (Medizinische Genetik 35, 2023) |

Die Autoren liefern immerhin eine Geschlechtsdefinition. Allerdings in Form eines Strohmanns. "Geschlecht" bezöge sich laut den Autoren auf alle biologischen Merkmale wie Chromosomen, Geschlechtszellen (Gameten), Hormone, Genitalien und sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Brustentwicklung oder Gesichtsbehaarung. Auf Basis dieser Definition sei es ungültig, Geschlecht strikt binär zu betrachten. Das ist zwar argumentativ korrekt, aber bereits die Geschlechtsdefinition ist aus biologischer Sicht falsch, weil sie anthropozentrisch ist und damit den Grundsätzen einer naturalistischen Realwissenschaft wie der Biologie widerspricht.

Goymann & Brumm (2023) beleuchten diese Thematik ausführlich in einem lesenswerten Open-Access-Artikel in der Zeitschrift "Bioessays" [4]. Darin präsentieren sie ein Schaubild, welches leicht verständlich visualisiert, dass Geschlechtschromosomen, Geschlechtsmerkmale, Hormone und Rollenverhalten lediglich Folgen und damit untergeordnete Kategorien des Geschlechts sind, jedoch stark zwischen Arten variieren und daher nur eingeschränkt als Definition für die Oberkategorie "Geschlecht" nutzbar sind:

|

| Aus Goymann et al.: Biological sex is binary, even though there is a rainbow of sex roles (Bioessays 45, 2023) |

Ein multidimensionales Verständnis der Geschlechtsbiologie des Menschen wurde von Humanmedizinern vorgeschlagen, um die DSD-Diagnostik zu vereinfachen. Im Rahmen dieser (logischerweise anthropozentrischen) Biowissenschaft ist es legitim, das Geschlecht mit untergeordneten Kategorien näher zu beschreiben. Letzen Endes verfahren Sexualbiologen bei allen Spezies, die sie erforschen, auf gleiche Weise. Sie betrachten die jeweiligen physiologischen und anatomischen Ausprägungen mit Bezug zur Sexualität eines Organismus. Jedoch darf daraus kein Kategorienfehler resultieren, bei dem man diese untergeordneten Kategorien mit der übergeordneten Definition von Geschlecht auf Basis des morphologischen Unterschieds der potenziell produzierten Gameten verwechselt.

Eine binäre Geschlechtskategorisierung schließt die Anerkennung von Diversität innerhalb der beiden Kategorien nicht aus. Die von der Zweigeschlechtlichkeit produzierte Vielfalt ist jedem Biologen, ja sogar jedem Kleintierzüchter hinlänglich bekannt. Betrachtet man einzelne Geschlechtsausprägungen, kann man nämlich durchaus Zwischenstufen beobachten. Da sich die strukturelle Anatomie beider Geschlechter beim Menschen aus demselben geschlechtsneutralen (bipotenten) Zustand entwickelt, können Entwicklungsstörungen tatsächlich zu Zwischenstufen der phänotypischen Geschlechtsausprägung führen. Die Quigley-Skala verdeutlicht dies sehr anschaulich [5]:

|

| Aus Quigley et al.: Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives (Endocrine Reviews 16, 1995) |

Doch diese Ausprägungen bewegen sich innerhalb eines der beiden Geschlechter, nicht außerhalb oder dazwischen. Eine männliche Person mit einem aufgrund einer Entwicklungsstörung nicht ausreichend maskulinisierten Genital bleibt beispielsweise trotzdem dem männlichen Geschlecht zugehörig und kann mit dem aus der Zoologie stammenden und von der Humanmedizin übernommenen (dort mittlerweile jedoch nicht mehr üblichen) Terminus "Pseudohermaphroditismus masculinus" klassifiziert werden. Für vergleichbare Entwicklungsstörungen des weiblichen Geschlechts gilt dasselbe (Pseudohermaphroditismus femininus).

Es gibt demnach ein Spektrum an Ausprägungen des männlichen Geschlechts und ein weiteres Spektrum mit möglichen Ausprägungen des weiblichen Geschlechts. Diese "Geschlechterspektren" sind jedoch strikt binär, nicht bimodal.

Wie kommt man zu einem bimodalen Modell?

Bei der Visualisierung der Verteilung bestimmter Merkmale und Eigenschaften des Geschlechts kann man durchaus bimodale Modelle erstellen. Dazu wird die Normalverteilung eines bestimmten Merkmals (Gehirnvolumen, Körpergröße, Hormonspiegel etc.) für die beiden Geschlechter zunächst in zwei unimodalen Kurven dargestellt und daraus dann eine bimodale Kurve errechnet. Hier eine schematische Darstellung dieses Modells:

Füllen wir das mal mit echten Daten: Ritchie et al. veröffentlichten 2018 eine Arbeit über die Unterschiede des Gehirnvolumens bei Frauen und Männern und präsentierten die Messwerte in sich überlagernden, unimodalen Normalverteilungen [6]:

%20-%20Figure%201.jpeg) |

| Aus Ritchie et al.: Sex Differences in the Adult Human Brain: Evidence from 5216 UK Biobank Participants (Cerebral Cortex 28, 2018) |

Bei dieser Art der Darstellung kommt es zwischen den beiden Geschlechtern zu Überlappungen, sie sind aber auf den ersten Blick immer noch eindeutig binär und bestätigt den Sexualdomorphismus des Menschen. Um diesen binären Eindruck beispielsweise zur einfacheren Visualisierung (oder ggf. aus ideologischen Beweggründen?) aufzulösen, kann eine bimodale Summenverteilung generiert werden. Dazu werden die Daten beider Gruppen zunächst zusammengeführt. Statt zwei separate Kurven zu zeichnen, berechnet man eine einzige Dichtekurve – also eine Art geglättetes Histogramm – über alle Werte. Die Fläche unter dieser Kurve wird automatisch so skaliert, dass sie insgesamt eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent repräsentiert – unabhängig davon, wie hoch oder breit die Gipfel sind:

|

| Geglättetes bimodales Modell zur Visualisierung des Gesamthirnvolumens von Männern und Frauen basierend auf Daten von Ritchie et al. (2018) |

Wenn die beiden Gruppen etwa gleich groß sind, trägt jede Gruppe gleich viel zur Form der Kurve bei. Das erklärt, warum die beiden Peaks im bimodalen Modell gleich hoch erscheinen, die Ursprungsgruppen jedoch unterschiedliche Mittelwerte haben. Das bimodale Modell vermittelt ein abstrahiertes Gesamtbild. Es fällt auf, dass die Y-Achse – also die Dichte – nur bis etwa 0,20 reicht. Das liegt daran, dass es sich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte handelt, nicht um absolute Häufigkeiten. Die Fläche unter der gesamten Kurve wird dabei immer auf den Wert 1 normiert. Da sich die Daten durch die zwei relativ breiten Verteilungen über einen großen Bereich auf der X-Achse erstrecken, muss die Kurve entsprechend flacher verlaufen, damit diese Bedingung erfüllt bleibt.

Ebenso auffällig: Die Mitte der Kurve liegt nicht bei null. Das ist kein Fehler, sondern ein Ergebnis der asymmetrischen Verteilung der Daten. Eine Gruppe hat ihren Schwerpunkt bei einem niedrigeren Wert, die andere in einem deutlich höheren Bereich (weiter rechts auf der X-Achse). Da beide Gruppen gleich groß sind, liegt der Gesamtschwerpunkt der Daten irgendwo dazwischen – also leicht nach rechts verschoben. Deshalb zeigt die bimodale Kurve ihren zentralen Bereich auch nicht exakt bei null, sondern an der tatsächlichen Mitte aller Daten.

Ein besonders spannendes Merkmal des bimodalen Modells ist der Anstieg in der Mitte zwischen den beiden Gipfeln. Dieser steht ausdrücklich nicht für eine eigene Gruppe. Wenn zwei Gruppen unterschiedliche Mittelwerte, aber ähnliche Streuungen haben, überlappen sich ihre Werte im Übergangsbereich. Genau dort liegen viele Datenpunkte beider Gruppen dicht beieinander. Beim Erstellen der geglätteten Gesamtkurve wird diese Überlappung mitberücksichtigt. Die Dichtefunktion erkennt dort eine erhöhte Häufung von Werten, deshalb steigt die Kurve im Raum zwischen den Gipfeln an, obwohl keine zusätzliche Verteilung hinzugefügt wurde.

Dieser mittlere "Hügel" ist somit kein Hinweis auf eine dritte Kategorie an "nicht-binären" oder "intersexuellen" Menschen, sondern Ausdruck des natürlichen Übergangsraums zwischen zwei sich überschneidenden Gruppen (zumal DSD-Betroffene in der Realität gar nicht zwingend im Bereich der Überlappung zu finden sein müssen, was die Fehlinterpretation als "Zwischengeschlechtlichkeit" vollends ad absurdum führt). Besonders bei großen Datensätzen wird dieser Effekt deutlich, weil schon kleine Unterschiede in der Verteilung durch die Dichteglättung sichtbar gemacht werden. So hilft der Anstieg in der Mitte dabei, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die gemeinsamen Bereiche zwischen den beiden Gruppen zu erkennen. Genau das macht ein bimodales Modell so anschaulich.

Der Witz dabei ist nun jedoch, dass die Unterscheidung der Geschlechter bereits bei der Erstellung der beiden unimodalen Normalverteilungen vorgenommen werden muss. Jedes bimodale Geschlechterspektrum beruht auf diesem simplen Fakt, was aber vielen Laien, die mit solchen Modellen konfrontiert (um nicht zu sagen getäuscht) werden, gar nicht bewusst ist. Es wird demnach irgendein Kriterium geben, aufgrund dessen man das hier beispielhaft diskutierte Hirnvolumen (oder ein anderes Geschlechtsmerkmal) eines Individuums entweder der Normalverteilung für das männliche Geschlecht oder der Normalverteilung für das weibliche Geschlecht zuordnet. Dieses Kriterium ist das übergeordnete Geschlecht – definiert auf Basis der Entwicklungsrichtung hin zur potenziellen Produktion eines von zwei Geschlechtszellentypen.

Eine bimodale Visualisierung ist bei einem ausschließlich binär auftretenden Merkmal allerdings nicht möglich. Der auf Basis der unterschiedlichen Morphologie der potenziell produzierten Gameten definierte Geschlechtsunterschied ist ein solches Merkmal. Das Geschlecht an sich ist deshalb weder als bimodales Modell noch als buntes Regenbogenspektrum darstellbar, sondern einzig und allein so:

Was würde ein nicht-binäres Alien in diese Daten sehen?

Ein möglicher Einwand gegen die hier vorgebrachten Erläuterungen lautet: Warum braucht man überhaupt zunächst die Kategorisierung in zwei Gruppen? Könnte man nicht einfach direkt die Verteilung eines biologischen Merkmals wie etwa Körpergröße oder Gehirnvolumen messen, ohne vorher den "binären Bias" der Geschlechterzuordnung einzuführen? Schließlich zeigen solche Merkmale ja bereits für sich genommen ein bimodales Spektrum, das sich statistisch darstellen lässt. Das ist ein berechtigter Gedanke. Doch man kann diese Perspektive mit einem einfachen Gedankenexperiment auf die Probe stellen.

Stellen wir uns vor, ein außerirdisches Wesen landet auf der Erde. Es handelt sich um ein intelligentes Alien, das keiner Fortpflanzungsform mit Geschlechtern angehört. Seine Spezies kennt keine Männchen und Weibchen, keine Partnerwahl, keine Geschlechtsunterschiede und somit keine Sexualität. Als raumfahrender Entdecker betrachtet es alles analytisch mit dem Instrumentarium einer fortschrittlichen Wissenschaft.

Würde dieses Alien nun beginnen, biologische Merkmale des Menschen zu erfassen (etwa durch ein großflächiges Screening der Körpergröße), würde es vermutlich zunächst eine klassische, symmetrische Normalverteilung erwarten, wie sie viele natürliche Merkmale zeigen. Doch beim genaueren Blick würde es überrascht feststellen, dass die Verteilung der Körpergröße innerhalb der menschlichen Spezies nicht einheitlich ist, sondern bimodal mit zwei deutlich erkennbaren Clustern. Ein solches Ergebnis wäre für eine rationale Forscherintelligenz kein Grund, das Ergebnis zu glätten oder zu ignorieren, sondern ein Ansporn für weitere Untersuchungen. Warum sind es zwei Hügel? Was trennt die Individuen links vom Gipfel rechts? Mit wachsendem Datensatz würde das Alien feststellen, dass sich die Individuen der jeweiligen Cluster auch in anderen Merkmalen wie etwa der Muskelmasse, Stimmlage, Chromosomenstruktur, dem Hormonspiegel und vor allem der Produktion von Nachkommen unterscheiden. Es würde also dem biologischen Sexualdimorphismus und der zugrundeliegenden Sexualität des Menschen mehr und mehr auf die Spur kommen und daraus schließlich rekonstruieren, dass der Mensch eine zweigeschlechtliche Spezies ist, bei der die Fortpflanzung an bestimmte körperliche Strukturen gekoppelt ist.

Diese Erkenntnis wäre nicht das Produkt einer kulturellen oder sozialen Brille, sondern schlicht eine Folge statistischer Muster und objektiver Beobachtungen, die sich aus der Natur der Sache ergeben. Der "binäre Bias", den man unseren Analysen vorwerfen könnte, ist in diesem Fall kein ideologisches Vorurteil, sondern die Beschreibung einer biologischen Realität, die auch einem völlig geschlechtsneutralen Forscher auffallen würde.

Fazit

Geschlecht ist kein Spektrum, sondern binär. Dem Geschlecht untergeordnete Ausprägungen sind zwar divers und lassen sich bimodal visualisieren, eine dritte Kategorie in Form einer echten "Zwischengeschlechtlichkeit" wird dadurch jedoch nicht eröffnet.

Quellen

[1] Ainsworth, C. Sex redefined. Nature 518, 288–291 (2015). https://doi.org/10.1038/518288a

[2] Ainsworth, C. Sex and the single cell. Nature 550, S6–S8 (2017). https://doi.org/10.1038/550S6a

[3] Rehmann-Sutter, Christoph, Hiort, Olaf, Krämer, Ulrike M., Malich, Lisa and Spielmann, Malte. "Is sex still binary?" Medizinische Genetik, vol. 35, no. 3, 2023, pp. 173-180. https://doi.org/10.1515/medgen-2023-2039

[4] Goymann, W., Brumm H., Kappeler PM.; Biological sex is binary, even though there is a rainbow of sex roles, Bioessays 45; 2023; https://doi.org/10.1002/bies.202200173

[5] Charmian A. Quigley, Alessandra de Bellis, Keith B. Marschke, Mostafa K. El-Awady, Elizabeth M. Wilson, Frank S. French, Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives, Endocrine Reviews, Volume 16, Issue 3, 1 June 1995, Pages 271–321, https://doi.org/10.1210/edrv-16-3-271

[6] Stuart J Ritchie, Simon R Cox, Xueyi Shen, Michael V Lombardo, Lianne M Reus, Clara Alloza, Mathew A Harris, Helen L Alderson, Stuart Hunter, Emma Neilson, David C M Liewald, Bonnie Auyeung, Heather C Whalley, Stephen M Lawrie, Catharine R Gale, Mark E Bastin, Andrew M McIntosh, Ian J Deary, Sex Differences in the Adult Human Brain: Evidence from 5216 UK Biobank Participants, Cerebral Cortex, Volume 28, Issue 8, August 2018, Pages 2959–2975, https://doi.org/10.1093/cercor/bhy109

.png)